刘若晨

艺术管理与教育学院

2019级本科生 艺术治疗工作室

2023年7月毕业后加入西部计划美丽中国支教专项,赴云南省临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县勐库镇勐库小学支教。

获奖/活动经历:

2021年作品《怀柔日记》获年度在校生优秀作品二等奖;

2021年,参与青年艺术100“从心开始”艺术治疗主题导览及“寻常”艺术治疗工作坊;

2022年作品《当归》获年度在校生优秀作品主题创作奖,北京市委教育工作委员会暨北京日报社“我看故乡这十年”主题文化作品二等奖;

2022年,于北京邮电大学学生工作处心理咨询中心见习;

2022年,“早安·上海-艺起画起来”等项目活动的策划与实施;

2024年获共青团临沧市委颁发“12355青少年服务站公益教师”聘书;

2024年在“美育云南”首届云南省青少年美术书法大展中,积极组织学生创作并取得突出成果,获优秀指导教师奖。

“我觉得人生是在不断地体验中丰富意义的,从北到南,从首都到乡村,从象牙塔到尘世间,从门墙桃李到为人师表,我想要体验这个过程。所以,相比于我带给这里的,其实更多的是要接受和感谢支教这件事儿、云南这片土地以及这里的人们赋予我的意义。”——刘若晨

缘起:赴一场山海之约

勐库镇

对于大多数未开始工作的本科应届毕业生而言,在毕业之际直接选择将支教作为步入社会的第一份工作,似乎是一次独具勇气与决心的选择。更何况是一程自北京至云南,由北向南、由东向西,路途遥远且为期两年的漫长之旅。当问及刘若晨关注到支教项目的契机,她似乎只是在一个适当的时间,顺应恰当的地点,怀着适宜的心情,做下了一个符合时宜的决定。

“当别人听到支教二字,总是会投以不解且带点儿敬佩的眼光,竖起大拇指说一句——真伟大啊!哈哈,每次听到这个词就会有点哭笑不得。选择支教其实并非因为有如何崇高的教育理想,作为一个在祖国大西北新疆长大的姑娘,在北京上了四年大学,对南方尤其云南这片被崇山峻岭包裹着的秘境充满了好奇与遐想,在大三的时候看到美丽中国的招募推文就报名了。”

对于报名支教项目的整个过程,根据刘若晨的回忆,自10月下旬看到招募推文,她便开始着手准备材料进行申请,至11月中旬在线投递简历,很快就通过了网申并且收到了面试邀请。经过一周的准备,刘若晨带着制作的教案与PPT,完成了面试环节中最重要的课程试讲。她清楚地记得,自11月22日的晚上面试完,过了三天就顺利地收到了录用通知。

开学第一天

刘若晨支教的小学是云南省临沧市双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县下属勐库镇的勐库完小。这所学校是美丽中国在当年新合作的项目校,同年算上她自己和队友,来到这里的一共有三名支教老师,均负责文体方面的课程教学工作。

“刚来的时候学校有一栋教学楼是新建的,缺乏校园文化建设,再加上学校美育课程缺位,图书资源老旧等等的问题,我们仨来这边相当于是要做一个’垦荒’的工作,从0到1,从无到有。另外就是,学校是在一个镇子上,相较于其他学校,我们这边其实会更方便也相对繁华一点。这边盛产冰岛茶,这个镇也被称为小迪拜。”

整理出来的老旧图书

勐库完小占地面积16679平方米,绿化面积1500平方米,建筑面积1625平方米,体育场地面积4560平方米。据刘若晨介绍,学校现在的建筑有一栋新的教学楼和一栋老的教学楼,男女生宿舍各一栋,教室宿舍一栋,食堂一栋。就小学的教学现状与人员结构而言,2023年时,学校只有5个年级,每个年级有3个班级,全校共有15个班级,学生621人,在编教师32名,美丽中国支教老师3名,其中本地老师的年龄平均在48岁以上。

对此,她补充道:“不过在2024年9月新学期开学时,随着新的一年级小朋友入校,五年级的学生升学到六年级,全年级的班级数就增加到了18个,学生人数则扩充至700余人,教师人数也有适当的增加。到了2025年的夏天,学校也将正式迎来第一届’小升初’的毕业生。”

远行:我看见大山的纹路

傍晚的勐库镇

刘若晨支教的工作内容包括勐库完小全校的美术课和美术课后服务教学。

“来到这里之前我曾无数次想象我未来将会面对的是怎样的一群孩子,皮肤黝黑的?眼神清澈的?叛逆的?缺乏陪伴的?自由快乐的?满身是泥的?事实上他们远比我想象的更为复杂。我所在的云南省临沧市双江县是一个多民族自治县,拉祜族、佤族、布朗族、傣族相对较多,也有少部分学生是白族、彝族、苗族、回族,每一个民族都有自己的文化,其中有一些民族是直过民族(即指新中国成立后,未经民主改革,直接由原始社会或奴隶社会跨越几种社会形态,过渡到社会主义社会的民族)。

另一方面,与大家想象中可能有所不同的是,这里的孩子家庭条件相对来讲普遍不错,因为父母大部分都是做茶生意的,留守儿童也不多。但是因为父母工作繁忙,缺乏对孩子的陪伴,索性用电子产品替代,所以这边的孩子刷短视频的现象非常严重。家长们对教育的重视程度不够,部分人会觉得靠山吃山,学不好就做茶呗。但同时,云南这边的学校普遍比较卷,我们小学四年级以上的学生每天需要上晚自习到九点,另外学校对于综合素质教育的重视程度还不太够。”

课间的学生们

“学校目前对于美术课的要求基本就是不要影响到主课的教学,在备课方面的自由度还是非常大的,我在备课时的思路也会根据课堂上学生们的反馈不断地进行调整。起初我会想先试着按照各年级的课本上课,但后来发现完全照着课本来讲学其实是非常不适用于乡村孩子的。在来这里之前,他们平常的美术课都是由主课老师代上,上课内容是找一幅画投在大屏上大家照着画,所以学生们对于美术课的意义的认知,只限于需要把一幅画画的很像。后来为了打破孩子们这种错误的认知,我开设了艺术大师系列课程,希望借此开拓他们的眼界。一开始其实孩子们非常不愿意接受,在自己的心里会产生一个美与丑的冲突。

此外,更现实的问题是,因为之前没有专门的美术教室,需要走班上美术课,所以实施手工类课程的难度会很大。上课时产生的纸屑垃圾需要打扫,可能会在课后耽误一定时间,因此主课老师对此有很大意见。但自从我们申请到芭莎公益慈善基金‘课后一小时’项目的美育教室后,孩子们现在是统一去美育教室上课,这样就可以尝试更多、更丰富的课程了。”

刘若晨坦言,其实刚来到这边的时候,除却备课的压力,还面临着很多地域文化上的不适应和不习惯,例如方言、地方风俗、民族忌讳等等,这些问题在学校的教学过程与日常的人际相处中都会遇到。对此,她表示:“既然选择来到这里,那就抱着谦卑的心态了解这里——毕竟,办法总比困难多。”

学生作品在昆明的地铁站里展出

特别地,受益于本科阶段在央美艺术管理与教育学院艺术治疗工作室的学习经历,刘若晨在支教期间也常常思索如何能够将所学的艺术心理学内容与乡村美术课相结合,带给学生们美的享受与艺术的慰藉。随着实践的深入,丰富多变的现实情景进一步带给她更多关于专业知识的思考。

“其实刚来到这里的时候,我踌躇满志地想要运用艺术的途径达到某种疗愈的目的,但经过一段时间的了解,我发现这里的孩子本自具足,他们在大山的怀抱里长大,有充分可利用的资源,他们根本不需要所谓的‘治疗’。

后来我把我理解的艺术疗愈融入到了每天和孩子们的相处之中——包括鼓励他们用自己喜欢的任何方式创作,鼓励他们去到田间地头用身边的东西和自然之物创造美,鼓励他们将艺术作为表达自己的工具,不加评判地回应他们展示给我的每一件作品。或是通过策办展览,把他们的作品推送到更远的地方,收获到更多人的看见与回应等等。

在这个过程中,我能够很明显地感受到孩子们在课堂中发生的变化。他们的内心越来越有安全感了,自我表达的冲动也愈发强烈,下笔创作前的眼神逐渐从焦虑、犹豫,转变为兴奋、沉浸、满怀期待。”

家访途中

基于本科期间扎实的美术理论基础和丰富的跨学科实践经验,刘若晨有意识地以“大美育”的理念开展教学工作,在支教期间准备了相当丰富的美术课程内容。她在美术教材的基础上,通过结合当地的风土人情与民族文化,在授课中不断探索、建立、完善自己对于“美育+”系列课程的内容构想。

01“生活+美育”课程

通过日常生活中的物品和场景,引导学生观察和描绘,培养他们对日常美感的敏感性。鼓励学生用艺术的方式记录和表达自己的生活经验,如绘制心情日记、创作插画等等。引导学生进行环境美化活动,如设计和实施校园美化计划,共同创设校园文化,打造美丽校园,培养他们对环境美的关注和改造能力。

学生们体验非遗漂漆

02“乡土+美育”课程

由于本校所在的双江自治县是一个多民族自治县,有丰富的在地民族文化与风俗特色,可以引导学生探索当地的传统艺术和手工艺,了解乡土文化的独特之处,激发学生对乡土的认同感和自豪感。同时,引导学生以乡土文化为主题进行艺术创作,如装饰画、版画、手工制作等,结合当地特色表达自己对乡土的理解和情感。组织参观和实地考察活动,让学生亲身体验乡土文化,如体验采茶制茶、参观传统工艺作坊、非遗体验等,激发更多艺术表达的可能性。

感官与色彩

03“多感官+美育”课程

利用不同的创作媒介来带动感官体验,从而丰富艺术表达体验,如版画、手指画、粘土、装置艺术等,激发学生的创造力和多元感知能力。引导学生通过绘画、音乐、舞蹈等艺术形式的结合,创造跨感官的艺术作品,培养他们的跨学科思维和艺术表达能力。组织感官体验的活动,如触摸绘画、嗅觉绘画等,通过体验不同的创作媒介,如油画棒、粘土、水粉等,让学生通过多重感官的参与来创作和欣赏艺术。

自然美育

04“阅读+美育”课程

引导学生通过阅读文学作品、诗歌、绘本、故事等,培养他们对文学艺术的理解和欣赏能力。鼓励学生通过绘画、插图和书籍装帧等方式,将阅读中的情节和意象进行艺术表达,促进他们的艺术创作和想象力。组织阅读分享和艺术创作展示活动,让学生通过口述、展示和交流来深化对文学与艺术的理解。

折纸课上的孩子们

在教学中,刘若晨深切地感受到,很多时候课程体系的完善都是基于对当地的了解、对学生需求的挖掘。由此而言,教师跟学生之间是一个教学相长的关系,在备课的过程中,往往也很需要孩子们的启发。最直接的例子,是她曾在一节面向一年级开授的探索线条的课程中,注意到了一幅非常出彩的画作,名为《小文山》。“我看到这件作品时很惊喜,联系到这些孩子在大山的陪伴中成长,想必他们对大山一定有着自己独特的理解和表达。”受到这位小灵感缪斯的启发,刘若晨当即便决定构思一节关于大山的美术课,由此设计出《大山的纹路》这一课程。

“在《大山的纹路》课堂开始时,我提到了他们与大山的独特关系,带着他们领略了全国各地不同的大山的样貌,并向学生们分享了此前那位小朋友画的那幅令人赞叹的作品。我鼓励学生们思考他们与大山的纽带,并鼓励他们用自己的方式来描绘大山的样貌。”刘若晨通过引导学生运用点、线、面的装饰画形式作为切入点,减少他们对于绘画的恐惧和焦虑,有效地使学生在整个课程中能够充满热情地投入到创作中。孩子们积极运用各种线条和色彩,用画笔勾勒出大山的形状,表达出了每个人心中独特的“大山的纹路”。

《大山的纹路》学生作品

“每个孩子都展示了自己独特的想象力,他们的作品各具特色,带给我意想不到的收获,我不仅看到了学生们对大山的独特视角,也看到了他们对线条和纹路的创造力。教学是相互成长的过程,通过关注学生的作品和观点,我们可以获得灵感和启发。正如一位小朋友的画作激发了我设计课程的灵感,而学生们的创作又给予了我更多关于教学的反馈和启示。”

漫谈:课余二三事

学生们观看期末展览

除了承担课堂内容的教学工作,刘若晨还在课余积极参与到学校的校园文化建设中,举行美术展览、以墙绘美化校园环境、开设学生图书室、运营校园微信公众号......诸多项从0到1的实践,持续锻炼着她的综合工作能力,为学生们的校园生活不断带来缤纷的艺术气息。

刘若晨细细回忆道:“在支教期间,我曾为学校设计了校徽,至今为止已经画了五面墙的墙绘。除过装裱学生作品、购买物资丰富校园环境,绘制地面游戏丰富学生的课余生活,也进一步申请了专门的美术室,并在每学期都组织一次校内展览。另外,还和小伙伴们一起,从零开始进行图书室建设,整理老旧图书,购买或募捐孩子们的试读图书,引入图书借阅系统,将所有书目录入借阅系统并定制借阅卡,以此来持续运营学校的图书室。值得一提的是,我们也特别新开设了勐库小学的官方公众号‘大油树下’,发布校园生活的点滴日常——话不多说,有图有真相!”

在学校创作墙绘与举办展览

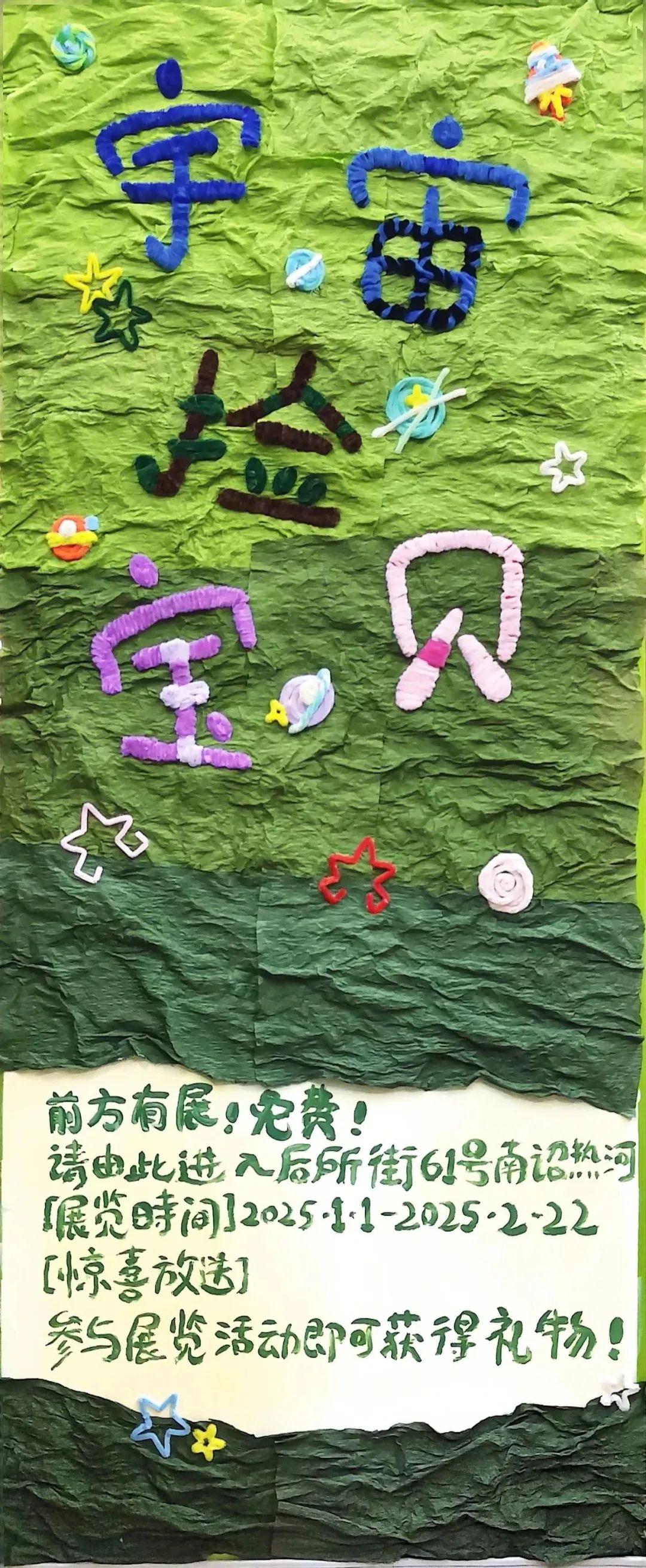

自去年岁末至今年年初,刘若晨还与其他支教老师一起,为勐库小学的学生们策办了一场主题为“宇宙捡宝贝”的展览。“宇宙”象征着无限的可能性和未知的世界,而“宝贝”则代表着孩子们在日常生活中的珍贵瞬间与内心深处所珍视的情感。展览分为“身边的宝贝”、“宇宙的奥秘”、“内心的宇宙”三个版块,通过绘画、装置、诗歌等作品,展现了勐库小学的孩子们如何通过艺术的方式,表达他们对自我的认知和对世界的理解,以及他们眼中宏大的宇宙与细微的美好之间的联系。

《宇宙捡宝贝》儿童艺术展海报

学生们制作的贺年版画

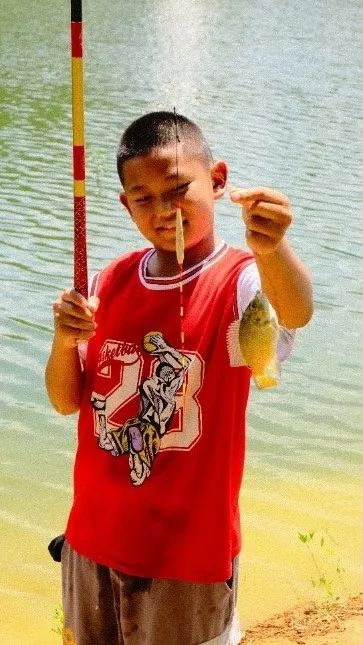

除此之外,为进一步了解学生的家庭状况,有针对性地调整、完善教学内容,制定教学计划,刘若晨在课后时常对学生进行家访。面对繁多的工作内容,她始终以乐观的心态协调着自己的工作与生活,时不时地忙里偷闲,也觉得乐趣无穷。对此,刘若晨畅快地分享道:“家访!其实就是找学生玩儿啦——趁着家访的契机,逛不同民族的寨子,爬山,喝茶,钓鱼,看景。有时间了,会偶尔跟一起支教的队友一起做做饭、聚会聊天,或者去周边的城市玩一下。除此之外就是根据自己的需求做一些自我提升和自己喜欢的事儿。”

学生教老师钓鱼的诀窍

思忖:不舍爱与自由

学生们在儿童节的留影

美丽中国有句slogan叫做“育人,遇自己”,回顾一路走来的支教之旅,刘若晨认为这句话充分代表着她目前的感受。“在支教的过程中除了与孩子和老师们的相处,我也感受到对自己产生了更多的了解和更深的觉察——譬如说丰富体验能带给我意义感,譬如说探索到了适合自己的工作节奏和沟通模式,譬如说觉察到自己喜欢做与人打交道的工作,能够通过彼此的链接与互动获得能量等等。”

一直以来,刘若晨都保持着用相机记录生活的习惯。在勐库完小的近两年中,她记录下了大山中的无数自然风光、课堂瞬息、校园景色与学生作品,孩子们在其中小小的、跃动的身影,凝结着她在这段时光中最为平实与珍贵的回忆。“在这里停留得久了,真的会感受到深深地被大自然拥抱和滋养,正如有句话所说,‘山川是不卷收的文章,日夜为你撑灯伴读’,在这座大山里,纯粹于当下就是很幸福的事了。”

学校古树下奔跑的孩子

校园活动留影

当地的佤族建筑

制茶农户家中

学校里身着民族服饰的学生们

那天是如此辽远

辽远地展着翅膀

即使爱是静止的

静止着让记忆流淌

你背起自己小小的行囊

你走进别人无法企及的远方

你在风口遥望彼岸的紫丁香

你在田野拣拾古老的忧伤

我知道那是你心的方向

拥有这份怀念

这雪地上的炉火

就会有一次欢畅的流浪

于是整整一个雨季

我守着阳光

守着越冬的麦田

将那段闪亮的日子轻轻弹唱

——《远方》 [美] 安德鲁·怀斯